Stampa questo articolo

Stampa questo articolo

Liu Xiaobo, la forza della libertà

Che cosa accomuna Liu Xiaobo, Premio Nobel per la pace del 2010, a Hu Jia, vincitore del Premio Sakharov del 2008? Tutti e due desiderano manifestare le proprie idee pacificamente e poter vivere liberi. Entrambi sono perseguitati dal governo cinese.

Hu Jia, 36 anni, riceve nel 2008 dalla Corte Intermedia di Pechino una condanna a tre anni e mezzo di laogai, i campi di concentramento cinesi, per aver “incitato alla sovversione contro il potere statale”. Hu lotta per uno sviluppo democratico della Cina, per la libertà religiosa e per una revisione della situazione del Tibet. “Hu Jia è uno dei veri difensori dei diritti umani nella Repubblica popolare cinese” ha dichiarato il Presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Poettering, ed ha aggiunto che assegnando a lui il Premio Sakharov, il Parlamento europeo invia un segnale di chiaro sostegno a tutti quelli che difendono i diritti umani in Cina. Attualmente Hu è rinchiuso nella Bejing Municipal Prison (Nota 1) a Pechino, è malato al fegato e riceve sporadiche visite dalla moglie, la quale è sotto rigida sorveglianza.

Liu Xiaobo, 55 anni, partecipa alle manifestazioni di Piazza Tienanmen e si adopera per cercare di convincere gli studenti ad abbandonare la piazza prima dell’intervento dell’esercito. Per questo viene arrestato ed incarcerato per 18 mesi come “controrivoluzionario”. Nel 1996 riceve una condanna a tre anni di laogai per “disturbo alla quiete pubblica” e per aver criticato il governo. Il 10 dicembre 2008, sessantesimo anniversario dall’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, firma e pubblica Charta 2008, un documento controfirmato da più di centomila dissidenti e cittadini cinesi, nel quale vengono chieste libertà e democrazia. Liu viene arrestato a giugno del 2009, ma solo il giorno di Natale riceve una sentenza di undici anni di laogai per “sovversione contro lo Stato”. Ad ottobre del 2010, gli viene assegnato il Premio Nobel per la Pace per la sua “lotta costante e non violenta per i diritti umani fondamentali, in Cina”. Liu riceve la notizia dalla moglie, Liu Xia, nel laogai di Jinzhou Prison, provincia del Liaoning. Appena appresa la notizia, scoppia a piangere e dedica il Premio Nobel ai martiri di Piazza Tienanmen. Dall’annuncio del Nobel, Liu Xia è agli arresti domiciliari nella sua abitazione circondata da agenti. Non le è consentito uscire di casa, nessuno può entrarvi ed il suo telefono è stato distrutto. L’unico giornalista italiano che è riuscito ad intervistare Liu Xia, alcuni minuti prima dell’intervento della polizia, è stato Gian Micalessin sulle pagine de Il Giornale. Al processo il pubblico ministero ha presentato come prove contro il dissidente alcuni articoli pubblicati su internet e, soprattutto, i suoi “rapporti con le potenze straniere, tesi a screditare l’immagine della Cina”. Durante l’intervista con Micalessin la moglie, Liu Xia, commenta la condanna di undici anni al marito dicendo “È una condanna puramente politica. Non esiste alcuna motivazione giuridica. Nel codice penale non esiste neppure una legge a cui appigliarsi per tenerlo dentro. Ma qui non importa a nessuno. Qui il potere è ottuso… non rispetta neppure i propri ordinamenti” (Nota 2). Infatti l’art. 35 della Costituzione Cinese garantisce libertà di parola, di stampa, di riunione, di associazione, di spostamento e di dimostrazione: una gamma di libertà che, se pienamente attuate, dovrebbero essere sufficienti per un vero rispetto dei diritti umani. Questo articolo va però letto in connessione con i “Principi Generali” che vietano ogni sabotaggio ed opposizione al sistema socialista e che, quindi, in pratica, annullano la libertà di espressione, sancita dalla Costituzione. Lo conferma anche Bao Tong, ex-segretario del leader riformista Zhao Ziyang, in un articolo pubblicato sul New York Times del 6.12.2010 (Nota 3). Bao Tong ricorda che l’art. 33 della Costituzione Cinese afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, l’art. 35 concede a tutti la libertà di espressione e lo stesso atto costitutivo del Partito Comunista conferma che il Partito deve agire nei limiti della legge e della Costituzione. Allora perchè il Partito arresta persone solo per aver espresso le loro opinioni? Persino ventitrè autorevoli membri del Partito, tra cui l’ex segretario personale di Mao Zedong e l’ex direttore del Quotidiano del popolo, l’organo ufficiale del regime, chiedono, in una lettera aperta al Congresso del Popolo, la libertà d’espressione perchè garantita dalla Costituzione (Nota 4).

Le motivazioni divulgate dal comitato per il Nobel sono chiare: “Durante gli ultimi decenni la Cina ha fatto enormi progressi economici. Il Paese ha raggiunto un nuovo status che implica maggiore responsabilità nella scena internazionale, che riguarda anche i diritti politici” e continua “Liu ha costantemente sottolineato questi diritti violati dalla Cina. La campagna per il rispetto e l’applicazione dei diritti umani fondamentali è stata portata avanti da tanti cinesi e Liu è diventato il simbolo principale di questa lotta”. Alla cerimonia del 10.12.2010, il presidente del comitato del Nobel, Thornbjorn Jagland, ha simbolicamente deposto la medaglia e il diploma sulla sedia vuota del vincitore, seguito da due grandi ovazioni. Jagland ha anche ricordato che Liu non ha fatto altro che esercitare i suoi diritti civili, non ha fatto niente di male e deve, quindi, essere liberato. Un appello al quale si è unito il presidente degli Stati Uniti Barack Obama: “Liu Xiaobo merita questo premio molto più di me” ha detto il vincitore del premio 2009. L’atmosfera durante la cerimonia del Nobel è stata commovente: le note di una melodia suonata dal violinista Lynn Chang ed uno scritto di Liu Xiaobo letto, con grande emozione, dall’attrice Liv Ulmann, hanno conferito alla “sedia vuota” una profonda drammaticità. Negli occhi dei dissidenti presenti, come Harry Wu e Wei Jinsheng, si poteva leggere forza, determinazione e grande soddisfazione per l’impegno e gli sforzi della crescente opposizione cinese. Ma Pechino ha accolto la premiazione come un vero e proprio affronto: il regime ha risposto con la censura e l’oscuramento di tutte le emittenti satellitari internazionali sul suo territorio (BBC, CNN, TV5 ecc.). La sedia vuota di Liu Xiaobo è presto diventata un simbolo in tutta la Cina, dove sono immediatamente apparse centinaia di immagini di sedie vuote sui blogs e sui siti web, tanto che la sola espressione “sedia vuota” è stata proibita dal sistema di filtraggio del regime. Il Ministero degli Esteri Cinese ha anche dichiarato che questo tipo di farse politiche non farà mai vacillare la determinazione del popolo cinese sulla strada del socialismo ed ha denunciato il “complotto occidentale”.

Non ci dobbiamo sorprendere dell’atteggiamento di Pechino, in un Paese dove le persecuzioni, le torture, gli arresti e gli eccidi continuano imperterriti. Nonostante ciò le autorità politiche ed economiche, italiane e internazionali, continuano imperturbabili a collaborare con Pechino. I grandi mass media presentano l’immagine di una Cina in crescita economica e con un promettente progresso sociale. Sia le une che gli altri, quindi, alimentano il consenso e l’ammirazione per questo Paese, dove una dittatura commette crimini mostruosi e sfrutta la maggioranza del popolo a vantaggio di un 20% della popolazione, spesso legato alla nomenklatura del Partito comunista. Le multinazionali occidentali, che delocalizzano o investono in Cina, servono solamente a rinforzare la dittatura del regime. Ricordiamo che Solzenytsin ha, ripetutamente, sostenuto che il regime sovietico si reggeva unicamente grazie all’aiuto tecnologico e finanziario dell’Occidente. Lo stesso vale per la Cina di oggi. Il regime cinese ha bisogno della finanza e della tecnologia occidentale, che copia, per poter sopravvivere. Quindi, l’unico metodo per evitare la violazione dei diritti umani, migliorare il benessere della stragrande maggioranza del popolo cinese e l’avvenire socio-economico delle future generazioni occidentali, già esperte di disoccupazione e precariato per l’invasione abnorme del prodotto “made in China”, è quello di vincolare al rispetto dei diritti umani, sociali ed ambientali, qualsiasi accordo commerciale o politico con la Repubblica Popolare Cinese in rispetto a tutte le convenzioni internazionali che il paese asiatico ha firmato ma mai rispettato.. Alcuni argomentano che se non ci fossero gli investimenti occidentali, i lavoratori cinesi non avrebbero neppure gli scarsi salari che hanno ora. Questa affermazione è erronea ed immorale. I salari in Cina sono artificialmente compressi dal regime, che usa il lavoro a basso costo (circa 5% di quello europeo) per attrarre gli investimenti e per ottenere il tacito assenso dell’Occidente alla sua gestione illegale dei diritti umani. Se in Cina fossero consentiti i sindacati liberi, i salari dei lavoratori sarebbero tanto bassi e le condizioni di lavoro tanto orrende? Ovviamente no. È il Partito comunista che amministra la moderna schiavitù. Ma chi trae vantaggio dal commercio con la Cina? Le centinaia di milioni di lavoratori cinesi sfruttati, le decine di milioni di disoccupati americani e europei o, forse, solamente il Partito comunista cinese e le aziende che investono o producono in Cina? La politica di “engagement” o di dialogo con il regime di Pechino non è, forse, un semplice alibi per continuare l’orribile sfruttamento dei popoli a vantaggio del PCC e delle già straricche elitès finanziarie mondiali? Molti probabilmente ricorderanno l’indignazione internazionale, alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, contro la repressione del dissenso in Cina, successivo al massacro di Piazza Tienanmen, e le misure prese dagli organi internazionali, come l’embargo sulla fornitura delle armi. Oggi la repressione aumenta, ma poche, pochissime, voci si levano contro. Non è questo il sintomo di un vero e proprio declino della moralità generale, anzi di una tragica bancarotta morale, poichè quanto era considerato sbagliato e non etico viene ora accettato e persino giustificato?

In Cina, oggi, purtroppo, si idolatra un solo dio: il dio profitto. Oggi, spesso, non è più considerato giusto ciò che è giusto ma sembra più giusto ciò che conviene. Infatti tutti i 18 Paesi che hanno rifiutato di partecipare alla cerimonia del Nobel ad Oslo hanno convenienti giustificazioni per le loro assenze. L’Afghanistan perché ritiratasi la Nato dovrà fare i conti con i nuovi potenti vicini di casa. L’Angola a causa della fornitura di petrolio e di materie prime a Pechino. La Russia perchè gli affari con il potente vicino convengono più del rispetto dei diritti umani. La Serbia perché la Cina guarda a lei per metter un piede in Europa. La Tunisia e il Marocco perché gli investimenti gialli e la vendita delle loro materie prime al paese asiatico stanno aumentando. La Colombia perché sta vendendo a Pechino quel che esportava in Venezuela. Lo Sri Lanka perchè fa molti affari con Pechino. Il Sudan e l’Iran perché vendono petrolio in cambio di armi. Cuba e Vietnam per solidarietà comunista ed antiamericana. L’Egitto perché anche in questo Paese si mettono i galera i dissidenti.

Noi sappiamo che tutto ciò che la nostra coscienza riconosce come essere immorale prima o poi ci colpirà in termini materiali ed economici. Infatti l’importazione di prodotti, spesso nocivi alla salute, del lavoro forzato e minorile dalla Cina non è solamente immorale, ma causa anche disoccupazione, bancarotte di impresa, cassa d’integrazione e delocalizzazione. Ed è per debellare questa vera e propria piaga del lavoro forzato che il 2 dicembre a Montecitorio Harry Wu ha presentato la proposta di legge bi-partisan contro l’importazione ed il traffico dei prodotti del lavoro forzato insieme agli Onorevoli Pagano, Cimadoro, Moffa e Calgaro (Nota 5).

In realtà questo Nobel, sostenuto da ben 44 Paesi presenti alla cerimonia nonostante le minacce di Pechino, rappresenta uno schiaffo in faccia al regime. Un atto che non potrà non avere ripercussioni sulla scena internazionale, sui rapporti della Cina con l’Occidente e quindi anche sulle relazioni economiche del pianeta. Con il tempo Liu è diventato anche un punto centrale di riferimento per la dissidenza cinese: ha raccolto articoli, preparato ricorsi legali e presentato alla comunità internazionale l’opera di altri dissidenti. Ha collaborato con i media stranieri e con le ambasciate, fornendo materiale sulle violazioni dei diritti umani commesse dal Partito Comunista.

La libertà di pensare e di scrivere la ricorda anche l’avvocato Yang Jianli che, parlando alla Columbia University, dichiara “Da molto tempo sono consapevole del fatto che quando un intellettuale indipendente si alza in piedi in uno Stato autocratico, fa un passo verso la libertà e un passo verso la prigione. Ora sto facendo questo passo; e la vera libertà è molto più vicina” (Nota 6).

Vergognoso, invece è stato il comportamento di Navy Pillay, l’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, che non ha partecipato alla cerimonia. Ovviamente l’arresto di Liu e la persecuzione contro la moglie devono rappresentare sciocchezzuole per la signora Pillay, non all’altezza della sua carica e della sua solidarietà. Quando Yang Jianli l’ha invitata a presenziare la cerimonia, lei ha cortesemente declinato. Agenda piena, altri impegni, diverse priorità, ha fatto capire. Quali siano nell’ottica di un Alto Commissariato dell’Onu per i diritti umani gli impegni più importanti della solidarietà ad un Nobel per la pace incarcerato, è veramente arduo comprenderlo. Yang Jianli ha subito chiesto le dimissioni dell’Alto Commissario. “Con questa decisione – sostiene Jianli - la Pillay sta inequivocabilmente abdicando alle proprie responsabilità … questo a mio parere per le pressioni esercitate da Pechino… l’Alto Commissario è più preoccupato di offendere il governo cinese che non di svolgere il proprio mandato”. Accuse dure, ma vere, che andranno dimenticate nella solenne ipocrisia che avviluppa il Palazzo di Vetro. L’ingiustificabile assenza dell’Alto Commissariato rischia inoltre di render più comprensibile - o meno condannabile – l’assenza dei paesi pronti a tutto pur di compiacere Pechino per il boicottaggio della cerimonia. D’altronde se non fa nulla l’Onu, un’organizzazione preposta a difendere i diritti umani, perché dovrebbero farlo loro? Ma per tornare alla nostra “signora” quel che sorprende di più è l’impegno e la determinazione con cui, in altre occasioni, non ha esitato a mettere alla berlina l’Italia nel nome dei diritti umani. In una dichiarazione del 15 settembre 2009, Navi Pillay denuncia come “violazione delle leggi internazionali” la politica dei respingimenti dei clandestini attuata dal nostro governo. A suo dire le imbarcazioni degli immigrati vengono rispedite al mittente usando gli stessi sistemi che si applicherebbero nel caso di imbarcazioni “contenenti rifiuti pericolosi”. In un altro gentile passaggio dedicato sempre al Bel Paese non si fa scrupoli nel denunciare “l’abbondante discriminazione e il trattamento degradante riservato alle popolazioni Rom”. Ma per Liu Xiaobo, per lo scrittore dimenticato nella prigione di Jinzhou, neppure una semplice parola.

La signora Pillay certamente ignora, o ha deciso di ignorare, quell’altra faccia della Cina di cui, per non disturbare i traffici internazionali, si parla e si scrive poco. Un Paese dove il regime comunista continua imperterrito la sua repressione di ogni libertà ed autonomia. Le migliaia di condanne a morte all’anno, i monaci tibetani uccisi, i cattolici, gli uighuri ed i cristiani protestanti perseguitati, incarcerati e fatti sparire, i falun gong torturati e uccisi, i lavoratori, i dissidenti e i contadini internati nei laogai, il traffico degli organi dei condannati a morte (Nota 7), i milioni di sterilizzazioni ed aborti forzati (Nota 8), le decine di migliaia di rivolte popolari, più di 80.000 nel 2009 da fonti del regime, la catastrofe ambientale, le epidemie negate - minaccia per la salute dell’intero globo- , la pretesa dell’egemonia planetaria (Asia, Africa e America Latina) da parte del regime cinese non sono un incubo, ma una realtà.

La morsa di ferro attuata dal regime nel periodo dell’assegnazione e “consegna” del Premio Nobel, è stata allucinante. Numerosi dissidenti, come il cristiano Fan Yafeng, sono stati arrestati e ad altri, come all’artista Wei Wei e all’economista Mao Yushi, è stato impedito di lasciare il paese. Inoltre il regime ha risposto con un “premio per la pace” e con la censura. Il cosidetto “Premio Confucio per la Pace” è stato simbolicamente consegnato al politico taiwanese Lian Chen in una cerimonia che si e’ svolta in un grande albergo di Pechino, il 9 dicembre. Il premiato era assente. Un suo collaboratore ha dichiarato al quotidiano Taipei Times di non avere informazioni sul premio, aggiungendo che Lian non ha alcuna intenzione di accettarlo. La reazione del regime è, in un certo senso, incoraggiante perchè non è certo quella di un governo tranquillo e sicuro della propria forza. Come ha scritto Piero Verni sulle pagine de Il Riformista il 12.12.2010, se si arriva al punto di avere paura di un’espressione come “sedia vuota”, la sedia su cui poggia il potere potrebbe non essere così solida.

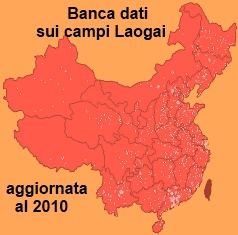

Liu Xiaobo e Hu Jia sono mossi dallo stesso spirito che, più di quarantanni prima, aveva spinto Harry Wu, il “Solzenytsin Cinese”, a criticare, nell’Università di Shanghai, l’invasione sovietica di Budapest. Per questa leale ed aperta critica e per essere considerato “controrivoluzionario”, il “cattolico” Wu venne arrestato e costretto al lavoro forzato dei laogai per 19 anni (Nota 9). Purtroppo i laogai non sono una cosa del passato. Oggi, nel terzo millennio, vi sono più di mille campi di lavoro forzato in Cina: i laogai (Nota 10). Laogai è un acronimo di “Laodong Gaizao Dui” ossia “riforma attraverso il lavoro”. Uno slogan simile all’ Arbeit Macht frei nazista ed al “Ognuno vale non in quanto è ma per quanto produce” dei lager dei Savoia. In questi campi laogai da tre a cinque milioni di uomini, donne e bambini sono costretti al lavoro forzato fino a 16 ore al giorno a vantaggio del regime totalitario cinese e di numerose imprese che producono o investono in Cina. Il numero esatto dei laogai e dei detenuti degli stessi è considerato segreto di Stato in Cina. Spesso i laogai hanno due nomi: uno come prigione ed uno come società commerciale come, nel caso della Prigione dove è detenuto Liu Xiaobo, che ha due nomi: uno come prigione, Jinzhou Prison, ed uno come impresa commerciale, Jinzhou Jinkai electrical group, che produce prodotti elettrici anche per l’export poichè questa prigione-impresa è stata identificata nella Banca Data internazionale di Dun & Bradstreet (Nota 11).

Alcuni dissidenti in esilio hanno criticato l’assegnazione del Premio Nobel a Liu Xiaobo essendo stato lo stesso tollerante nei confronti del regime ed avendo accettato alcune accuse fattegli dai suoi aguzzini. Questa non ci sembra giusto poichè nei campi laogai esiste ancora il sistema del Sixiang Gaizao cioè la riforma del pensiero mediante il sistematico lavaggio del cervello del detenuto. Questo si attua mediante l’indottrinamento politico e mediante l’autocritica. Il primo si effettua con “sessioni di studio” che hanno luogo dopo le lunghe ore del lavoro forzato; l’autocritica ha luogo davanti ai sorveglianti ed altri detenuti ed è finalizzata a “riformare” la personalità di chi si auto-accusa elencando ed analizzando le proprie colpe. Successivamente ci si deve accusare pubblicamente di averle commesse, procedendo alla riforma della propria personalità, per diventare una “nuova persona socialista”. E’ necessario infine mostrare - con i fatti - la propria lealtà al Partito, spesso denun¬ciando i propri amici e parenti, i quali a loro volta sono costretti ad accusare e condannare il detenuto. Giustamente, facendosi un esame di coscienza, osserva Harry Wu “ se Liu Xiaobo è colpevole di aver confessato o accettato degli errori, allora io?”, “Quante confessioni ed autocritiche ho dovuto fare e firmare!”.

Harry, presidente della Laogai Research Foundation USA, in quanto in esilio negli USA, non ha mai conosciuto personalmente Liu, ma ha fatto la sua conoscenza mediante la posta elettronica e, insieme alla Laogai Research Foundation, ha sostenuto, anche finanziariamente, il Premio Nobel e la sua famiglia negli ultimi anni. Liu Xiaobo ha pubblicato 243 articoli sul sito cinese “observe China” della Fondazione. La stessa, nel 2005, ha anche pubblicato il suo libro “Civil Awakening”. Come ha dichiarato Harry, durante la conferenza stampa a Montecitorio, il 2 dicembre del 2010, “Liu Xiaobo non è isolato ma rappresenta un enorme movimento di opinione di intellettuali, cittadini ed ex funzionari del Partito che vogliono cambiare la Cina e vedono nel premio Nobel un incoraggiamento a continuare a difendere i diritti umani”.

Molto commovente l’ultima dichiarazione di Liu Xiaobo prima del suo arresto nel 2008 “Desidero ardentemente che il mio paese divenga un luogo di di libertà d’espressione, dove tutti i cittadini possano parlare e essere trattati senza discriminazioni, dove diverse idee, diversi valori, diversi credo, diverse visioni politiche possano coesistere pacificamente e contrapporsi liberamente.In particolare vorrei che le opinioni politiche diverse da quelle di chi è al potere fossero pienamente rispettate e protette. Allora potrebbero essere illustrate a tutti, alla luce del sole e la gente potrebbe confrontarle e scegliere. Tutti i cittadini sarebbero in grado di esprimersi senza paura e non ci sarebbero più persecuzioni delle voci di dissenso”.

Da queste parole scaturisce quella forza della libertà che dà coraggio a tanti e fa credere, come afferma Harry Wu, che il regime comunista cadrà prima della fine della sentenza di Liu Xiaobo. Questa forza dirompente della libertà, intesa ovviamente non come obiettivo per sè ma come mezzo per arrivare al bene comune del popolo cinese, ci ricorda la lettera di Paolo ai Galati “Cristo ci ha liberati per una vita di libertà”.

Liu Xiaobo non ha fatto nulla di male. Ha rispettato la Costituzione Cinese, ha semplicemente parlato dei problemi della sua gente come un qualsiasi giornalista. Ma in Cina essere reporter, o meglio, denunciare la verità, è pericoloso. Lo sapeva Wei Wenhua che ha filmato un pestaggio compiuto dai vigilantes e che per questo è stato ucciso. Forse invece non lo sapeva Shi Tao che si è limitato a mandare un´e-mail in forma anonima ad un amico americano riguardo l’anniversario del massacro di Piazza Tiananmen; per questo ha ricevuto una condanna di 10 anni di laogai. La strage di Tiananmen è tabù per il governo cinese. Nessuno ne deve parlare, i fatti del 1989 non devono circolare neanche sul web – che infatti è costantemente monitorato dalla polizia. Quindi la maggior parte dei giovani cinesi ignora cosa sia accaduto in quella piazza nel 1989. Lo possiamo anche testimoniare noi: durante un recente viaggio in Cina, nell’ottobre del 2010, abbiamo intervistato dei giovani che non sapevano dei fatti di Tienanmen e di Liu Xiaobo ed altri che affermavano di sapere solamente che si trattava di un “criminale”.

Inoltre Liu, Hu e Harry, insieme ad altri noti dissidenti come Gao Zhisheng, Hang Dongfang, Fan Yafeng e molti altri hanno riscoperto la Fede Cristiana, che ha risvegliato in loro la coscienza del bene e del male, il valore assoluto della dignità umana e dato forza al loro impegno di difendere i diritti di Dio e dell’uomo. Quella forza della libertà che infonde coraggio, annienta ogni timore e che fa paura ai tiranni.

Toni Brandi

NOTE

Nota 1: Bejing Municipal Prison dove è detenuto Hu Jia

Clicca qui

Nota 2: Intervista a Liu Xia

Leggi l’articolo “Sono pessimista, non lo libereranno mai” su Il Giornale.it

Nota 3: Articolo del New York Times del 6.12.2010

Leggi l’articolo in inglese

Nota 4: Articolo di Liberazione, 13 ottobre 2010

Leggi l’articolo “Cina, una lettera scomoda per la libertà di espressione” su Liberazione.it

Nota 5: Conferenza stampa a Montecitorio, 2.12.2010

Leggi l’articolo

Vedi anche l’articolo di Andrea Morigi su Libero, 3.12.2010

Leggi l’articolo

Nota 6: Articolo sul discorso di Yang Jianli alla Columbia University

Leggi l’articolo “Liu Xiaobo è il simbolo degli sforzi cinesi per la democrazia” su Asia News.it

Nota 7: Leggere “Strage di Innocenti, la politica del figlio unico in Cina”, Guerini, Milano 2009.

Nota 8: Leggere “Traffici di morte, il commercio degli organi dei condannati a morte”, Guerini, Milano 2008.

Nota 9: Leggere “Controrivoluzionario, i miei anni nei gulag cinesi”, Edizioni San Paolo, Milano 2008.

Nota 10: Banca dati dei Laogai

Leggi qui

Laogai handbook

(leggere le prime trenta pagine di introduzione sui laogai)

Nota 11: Jinzhou Prison dove è detenuto Liu Xiaobo

Leggi qui

Vedi anche l’articolo di Giulio Meotti su Il Foglio, 10.12.2010

Leggi l’articolo “Il Nobel della disperazione”

Liu Xiaobo è ancora detenuto in carcere! Ora ne chiediamo la scarcerazione, anche grazie alle vostre firme!

Di seguito trovate le petizioni dove potete inserire la vostra firma. Essendo due petizioni diverse (una per la liberazione di Liu Xiaobo e per i dissidenti, l’altra per i coniugi Liu), vi consigliamo di apporre la firma sotto entrambi:

Petizione per il Premio Nobel Liu Xiaobo e per tutti i dissidenti cinesi