Stampa questo articolo

Stampa questo articolo

Scarsa qualità e lavoro forzato dietro alcuni cibi cinesi

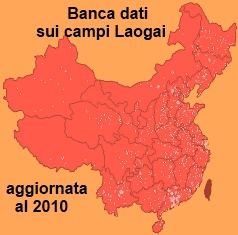

I record della Cina ormai non sorprendono più , così come non stupisce vedere il Paese raggiungere in poco tempo gli ambiziosi obiettivi prefissati da Pechino. Ma c’è un primato – scomodo – che il Dragone non riesce a scrollarsi di dosso: è quello della scarsa qualità dei prodotti alimentari. Nonostante i progressi raggiunti in numerosi settori, nel campo della sicurezza alimentare la Cina continua ad arrancare mentre l’immagine del Paese, di tanto in tanto, viene macchiata da episodi di scandali alimentari che poco si sposano con gli standard che atterrebbero alla seconda potenza economica al mondo. Due per tutti: il latte in polvere alla melamina e i maiali culturisti denunciati qualche settimana fa dalla stessa televisione di stato CCTV (questo articolo). Ma nell’era della globalizzazione, degli scambi commerciali e della corsa all’export, i problemi alimentari della Cina non restano nell’Impero di Mezzo. Lo scorso maggio un comunicato di Coldiretti aveva fatto sapere che ogni giorno nei porti italiani sbarcano più di mille fusti di oltre 200 chili di peso con concentrato di pomodoro da rilavorare e confezionare come prodotto italiano: nei contenitori al dettaglio, infatti, è obbligatorio indicare solo il luogo di confezionamento, ma non quello di coltivazione dell’ortaggio (questo articolo). Un danno sia economico che sanitario: a farne le spese non sono solo i produttori italiani, ma anche i consumatori che spesso si ritrovano sulle tavole pomodoro ‘arricchito’ con muffe e scarti vegetali di diversa natura, quali bucce e semi di ortaggi, e frutta. ‘Ingredienti’, questi, decisamente poco salutari. Un risultato che deriva dalla combinazione di più fattori, primi fra tutti l’industrializzazione selvaggia e l’abuso di sostanze chimiche che non solo rendono tossici i cibi, ma contribuiscono in larga misura all’inquinamento ambientale. Secondo Greenpeace nei campi cinesi viene distribuito oltre il 30% dei fertilizzanti azotati utilizzati nel mondo, mentre il Paese registra uno dei più alti tassi di utilizzazione di fitofarmaci per ettaro spesso vietati in Occidente. L’importazione massiccia di semilavorati di dubbia qualità, dice Coldiretti, potrebbe mettere in discussione la credibilità di un importante settore dell’industria alimentare italiana, da sempre uno dei pilastri dell’economia nazionale. Tuttavia sempre più spesso dietro i beni alimentari che dalla Cina approdano in tutto il mondo non si nascondono solo problemi economici e sanitari, ma anche etici. Solo qualche giorno fa la notizia della mucca transgenica che produce latte umano creata nei laboratori cinesi ha sollevato l’indignazione degli oppositori dei cibi transgenici - che in Europa ad esempio rappresentano i tre quarti della popolazione - che vedono la ‘scoperta’ come un inutile abuso di conoscenze scientifiche a danno dell’uomo e dell’animale. Ma quello degli OGM non è l’unico problema etico che interessa il cibo cinese. Un’altra ombra offusca i prodotti Made in China: quella dei laogai. Una grossa fetta dei prodotti destinati all’export provengono dai campi di rieducazione cinesi, i laogai appunto. Lo sostiene uno studio condotto dalla Laogai Research Foundation (LRF) Italia - ‘sede distaccata’ dell’associazione con base a Washington fondata dal dissidente Harry Wu - dal titolo “Dai lager cinesi alle nostre tavole?”. Con il termine laogai (letteralmente: riforma attraverso il lavoro) vengono indicati alcuni sistemi carcerari (creati nel 1949) che sottopongono i detenuti ai lavori forzati. “I reclusi dei Laogai sono spesso dissidenti, attivisti, intellettuali accusati di “sovversione ai danni dello stato” e quindi colpevoli di reati politici” spiegano i ricercatori della LRF. “Lavorano per 15-16 ore al giorno senza sosta e in condizioni disperate”. Una tesi confermata anche da un’inchiesta del 1995 delle Nazioni Unite secondo cui i prigionieri “sono sottoposti a shock elettrici e pestaggi da parte dei funzionari della polizia e a diverse punizioni corporali come la privazione del sonno, l’obbligo di stare in piedi o assumere posizioni scomode a volte per giorni interi”. Secondo gli studi condotti dall’Associazione, dietro i cancelli dei laogai - il cui numero è un segreto di stato - non si nasconde solo una prigione, ma anche delle vere e proprie imprese. Ogni laogai – si legge nel rapporto di LRF Italia – opera sotto due nomi: il primo è quello ufficiale della prigione, il secondo è quello dell’attività imprenditoriale con il quale ci si presenta sul mercato e si stringono accordi con partner commerciali esattamente come una società di capitali. Ed è qui che lavorano tra i 3 e i 5 milioni di persone che si ritiene siano detenute nei circa 1007 campi di rieducazione. Così mascherati i laogai vendono prodotti di ogni genere sul mercato internazionale. Merci ottenute con il lavoro forzato e per questo illegali sia per le leggi internazionali, sia per quelle cinesi. Ma il marchio dell’illegalità non sembra spaventare le ‘imprese lager’ che non esitano a violare la legge, forse forti del fatto che difficilmente il loro reato sarà punito. Negli archivi di Dun & Bradstreet, la banca dati business più grande del mondo con informazioni commerciali su oltre 75milioni di aziende, emergono i nomi di 354 imprese commerciali collegate ai laogai. Un esempio per tutti il carcere in cui è rinchiuso il premio Nobel per la pace 2010 Liu Xiaobo, la Jinzhou Prison il cui nome ‘commerciale’ è Jinzhou Jinkai Electrical Group. Giocattoli, pelli, articoli di abbigliamento e, sopratutto, ortaggi: sono questi i beni che con più probabilità saranno destinati all’export una volta varcati i cancelli ‘dell’impresa’, sostengono alla LRF Italia. Ma la più grossa fetta è rappresentata dall’agroalimentare che si estende per circa 1,4 milioni di ettari di terreni che producono per il mercato interno e per l’esportazione. La tesi della fondazione è confermata anche dal rapporto Coldiretti del febbraio 2010, secondo cui quasi il 21% dei laogai produce nel settore dell’agroalimentare ed esporta al di fuori dei confini cinesi. La probabilità che questi alimenti arrivino anche in Italia, quindi, non è così remota vista la massiccia quantità di beni alimentari che entrano nel Paese attraverso i porti e gli aeroporti italiani. E’ questo il caso della Zhongji Tomato Corporation, una delle maggiori catene di produzione di pomodoro che acquista prodotti da diversi laogai e che secondo il rapporto della LRF, “intrattiene rapporti commerciali intensi con diverse aziende alimentari europee, tra cui un grande gruppo societario campano”. Un fenomeno cui l’Italia ha deciso di dire basta attraverso una proposta di legge contro l’importazione dei prodotti del lavoro forzato presentata il 19 novembre 2010 e firmata da oltre 150 deputati di entrambi gli schieramenti. Si legge nella bozza di legge che la legislazione italiana “sanziona pesantemente coloro che mantengono altre persone in una posizione di soggezione lavorativa – articolo 600 del codice penale – ma non prevede il divieto del commercio di beni prodotti nei lavoratori clandestini e la relativa confisca, come invece accade ad esempio negli Stati Uniti”. La proposta è stata quindi concepita “allo scopo di contrastare ogni forma di sfruttamento del lavoro forzato di uomini, donne, vecchi e bambini i quali lavorano in condizioni di schiavitù che nessuna motivazione ideologica potrà mai giustificare”. E’ dunque vietata la produzione, l’importazione e il commercio nel territorio italiano di ogni merce, compresi le materie prime, i semilavorati e i prodotti intermedi derivanti dall’impiego di lavoratori posti in condizione di lavoro forzato e in schiavitù definito ai sensi della Convenzione sull’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) adottata a Ginevra nel 1930. Secondo il disegno di legge, oltre all’importazione di tali prodotti, è vietato stipulare accordi commerciali con imprese che si avvalgono di manodopera forzata. I sostenitori della legge propongono inoltre l’istituzione di un albo e di un marchio di conformità sociale che garantisca per quanto riguarda la qualità e la realizzazione dei prodotti. L’albo, cui si aderisce volontariamente, verrà gestito dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Le aziende che non aderiscono non potranno usufruire di incentivi e marchi registrati, nonché del sigillo Made in Italy. Sono inoltre previste sanzioni pecuniarie - da 100mila a 1 milione di euro - e/o penali per coloro che verranno trovati in possesso di merci del lavoro forzato. Non solo motivazioni etiche dietro la proposta di legge: “Grazie a questa manodopera non retribuita operante nei laogai, molte industrie cinesi possono immettere sui mercati prodotti a prezzi molto bassi altamente competitivi rispetto ai prezzi occidentali, aumentando quindi i livelli di concorrenzialità rispetto alle nostre imprese” si legge nella bozza. “Questo effetto assume connotati inquietanti i un momento di profonda crisi economica come quella che il mondo sta attraversando”.

Sonia Montrella

Fonte: AGI China, 9 agosto 2011